目次:80キロ離れたひとり暮らしの母の介護奮闘記-2

☆2022年12月:要介護審査とその結果は?・・要介護2から4になった! 私の年齢を聞くと??

☆2023年1月:グループホーム見学・・見学中に見覚えのある人がいた!

☆2023年1月:またも新聞の定期購読を契約していた!

☆2023年2月:いよいよ決断をしなければならないか!

☆2023年2月:特養(特別養護老人ホーム)を訪問してみた!

(その後)

母は、2022年1月以降、週7日の介護支援を受けながら、何とか、一人で家事をやり、生活をしていましたが、それ以前と違うところは、次のようなところです。

①風呂はデイサービスの週3日だけで、それ以外の日は、私が月に2~3回、実家に行き、風呂に入ると、最初の頃は私の後に入ったりしていましたが、2022年の春頃から、全く入ろうとしなくなりました。

②毎週月曜日にヘルパーさんに買い物に行ってもらうのですが、2022年の夏くらいから、総菜(エビ天3個、かき揚げ1個、カボチャの煮物等がほとんどです)が多くなり、お米は炊くのですが、それ以外の料理はほとんどしていないようでした。但し、本人に聞くと、料理はやっているというのですが。また、「さとうのご飯」や「カップ麺」もヘルパーさんに買ってもらうことが増えてきました。

③2022年の夏くらいまでは、私がいるときは外を歩かせようと連れ出すようにし、以前の散歩コースのごく僅かな距離(往復200メートル程度)を目標にして、私が転倒を注意しながら、一緒に歩くようにしましたが、これも行けなくなり、家の中だけの歩行となりました。また、その後、家の中でも歩くのを避け、ものをゴミ箱に入れるのに、一歩が出ずに投げいれたり(当然うまく入らずに散らかるのです)することが多くなりました。

④洗濯については、かろうじて、デイサービスから帰るとすぐに洗濯物を洗濯機に入れてやっていました。

☆2022年12月:要介護審査とその結果は?・・要介護2から4になった! 私の年齢を聞くと??

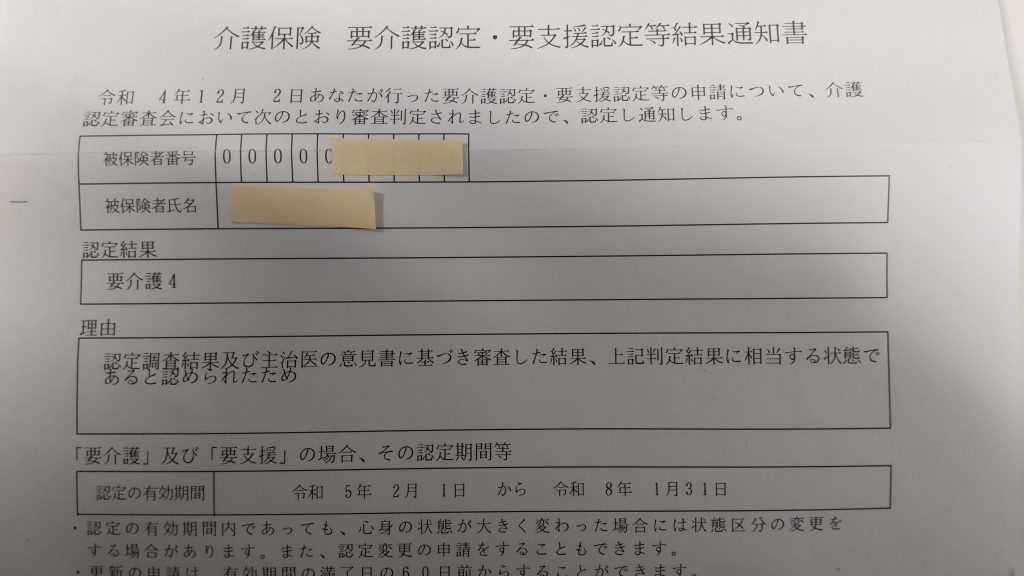

2022年12月に、市から介護の審査がありました。その時の母は調子は良かったのか、自分の年齢、その日の季節、月日(これは、目の前に大きな表示のデジタル時計あり!!)は言えましたし、歩くのは、家の中であれば、基準の5メートルは歩けますので、審査をされた方(担当ではないケアマネ)の言い方では、どうも等級が下がることもあるとの言い方でした。

2023年1月15日になり、介護審査の結果がでました。要介護4でした??。1月16日に、担当ケアマネとの面談があり、この結果には、少しびっくりされたようでした。要介護2から4にすぐになるケースが少ないようでしたね。たぶん、緑内障による歩行への影響(右目しか見えず、かつ視野狭窄で下部の120度が見えない)と、かかりつけ医の所見が影響したのでしょうね。また、たまたまですが、要介護4に認定後、母に「年末に来てくれたのは誰?」と聞くと、私の娘(母の孫)が来たのに、ヘルパーさんの名前を言ったり、私の年齢を聞くと間違っていたり(以後、何度聞いても間違う)、私と母は干支が同じなので、自分の年齢から24を引いてみてと言っても、きょとんとした顔になり、意味がわからずと、私がびっくりするようなことがありましたので、確かに認知症が進行していました。

☆2023年1月:グループホーム見学・・見学中に見覚えのある人がいた!

母が今般、要介護2から要介護4になったので、私なりに次のことを考えなければならなくなりました。そこで、母を担当している訪問看護師さん(Nさん)に、母自身のためには、今後どのような施設(費用のことを横に置いてという前提で)が良いのか聞いてみたのですが、Nさんは、ここ1年近く、母を見てきて、「グループホーム」がいいのではないかとのことでした。私は、要介護3以上は特養ということしか思い浮かばず、特養は、何百人待ちという世間の情報と、グループホームは、認知症の人が前提であること以外に知識がありませんでした。特養にしろ、グループホームにしろ、ケアマネや訪問看護師さんの意見は、当然のように私の住む明石で探すというのが前提になっていて、それもどうかなあと思っているような状況でしたが、要介護4を受け、明石市の包括支援センターに相談し、リストをもらい、私の家の近辺のグループホームについてあたってみることにしました。

明石市のグループホーム見学:2023年1月24日に、初めての見学となったグループホームの「C江井島」は、対応してくださった管理者のKさんは、明るく溌剌とした女性で好感が持てました。私が大阪から母を連れてくる場合に、一番の懸念は本人にどのように言って連れてくるかなのですが、同じような場合にどうしているのか尋ねると、「転倒される等で、その後、入院先からそのまま連れてこられるケースが多いですね」、「認知症が進んで、ここに来る意味が解らない」とかの実例!を挙げて説明してくれました。この「C江井島」は、3階建で、2フロアで18名の定員で、今は空きがなく、まずは登録して順番待ちとのことでした。また、ここでは、機械式浴槽があり車椅子でも入浴できることや、「看取り」まであること、母の唯一の趣味であるカラオケも、このコロナ下でもやっているとのことで、びっくりでした。料金の明細ももらいましたが、月に17万円+医療費(1~2万円)とのことでした。また、同系列の近くの「C魚住」には、「現在、小規模多機能の施設と、ここと同じグループホームがあるので見学されますか」と言われたので、その足で見学に行かせてもらいました。そもそも「小規模多機能施設」の意味が解らなかったのですが、グループホームでは法規制で認知症があることや、1フロア9名などがあるのですが、この小規模多機能施設は、認知症がなくても入所できる等の違いがあるようです。(追記:「C魚住」は、グループホームの定員は9名で、私の家の近くにもうひとつ「C八木」もあり、ここは定員18名の由です。)

次に行った「C魚住」も、好感の持てるケアマネのMさんが案内をしてくれました。ここは少し古いのと、狭いのですが、基本的なサービスは「C江井島」と同じで、現在、1名の方が小規模多機能施設の入居を検討されているとのことでしたので、入所を決めるのが早ければ、入所できるようでした。

翌日2023年1月26日には、やはり家から近い「グループホームS」の見学に行きました。ここは、4階建てで、2階と3階がそれぞれ9名のグループホームとなっており、4階は事務所と一部が屋上のグループホーム用の家庭菜園のエリアがありました。ここでは、担当の若いSさんが案内をしてくれましたが、前日見学したグループホームと違い、入室時の体温チェックも手指のアルコール消毒もなく、前日は入所者を遠くから見るだけでしたが、ここは入所者と顔を合わせるという管理状態でした??。また、ここでは、私にとって実はびっくりするようなことがありました。それは、入所者の部屋に名前が書いてあったのですが、私の知人と全く同じ名前を見つけたのです!。そこで、その部屋の人がどんな人か気になっていたのですが、帰り間近かになって、その部屋に入って行く人の顔が見えたのです。びっくりしました。それは、明らかに以前私の勤めていた会社にいた知人でした。その人は確か私より一回り(12才)上ですので、今年80才と思いますね。この時は本当にびっくりしました。その人の現役時代を知っていますが、活動的で信頼感のある管理者でした・・。

2023年1月27日には、やはり家から近い「グループホームSP」の見学に行きました。ここは、「グループホームS」と同系列で、やはり4階建てで、2階と3階がそれぞれ9名のグループホームとなっており、ここでは、担当のOさんが、約1時間かけて、説明と案内をしてくれました。料金については、「グループホームS」よりも基本料金が3000円アップするだけで、基本的な条件は同じとのことでした。また、「グループホームS」と同様で「看取り」はなく、基本的には、風呂に自分で入れる(浴槽を跨げ、自分で浴槽から立てる)ことが条件で、ここでの生活が無理なら、系列の特養(特別養護老人ホーム)があり、ここを勧めるか、老健(老人保健施設)でリハビリをして戻ってくるという話をされていました。ここでは、カラオケがないことや、カーテンは購入する必要があること、入所者は携帯を持ち込めないこと、料理は一緒に作るが配膳はさせない等の説明を受けました。これらは運営者によって本当に違うようです。また、ここの系列のグループホームは、住民票をグループホームへ移すことはできないこともわかりました。なお、こちらでは、ちゃんと入室時の体温チェックも手指のアルコール消毒もあり、2階のフロアは遠くから見るだけでしたね。

☆2023年1月:またも新聞の定期購読を契約していた!

2023年1月27日にケアマネのYさんから電話があり、ヘルパーさんからの情報で、家にM新聞が置いてあり、母に聞くと、定期購読をしたようだとのことでした。新聞については、緑内障の進行で文字を読むと疲れるということで、4年ほど前に自分で契約を止めたのですが、その後に一度、勧誘で家に上げた人から断り切れずに、「今ならサービスで缶ビールが2ケース付く」と言われ、契約してしまい、これも事後に私が電話をして苦労して断ったことがありました。

今回もケアマネからこの話を聞き、すぐに母に電話をし、事情を聞くと、「ボケ防止にいいと思った」と。また、勧誘は2~3日前だと言うのです。今回は、認知症が進んだことに加え、一旦家に上げてしまうと、断ることができないという生来の弱さが出たのでしょう。

私は、クーリングオフの期限内ですので、当然すぐに連絡先を探し、断りましたが、何と2年の契約をしていました。

☆2023年2月:いよいよ決断をしなければならないか!

2023年1月は結局、実家には3回行き、母の様子を見ていると、歩き方が摺り足なんですが、歩幅が短くなっているようです。またこの時は、大寒波の年で、デイサービスのための朝の着替えもゆっくりですし、かつ、着替えも、ガスファンヒーターの前にきて暖をとりながらです。私としては、冬場の一番の心配は、ガスフアンヒーターの前にものを置いて乾かすことなのです。なお、母は、以前から火の始末は心配していて、早くから料理用のコンロは、ガスからIHに換えていましたが、冬場の暖房は、やはりすぐに暖かくなるガスファンヒーターに頼ることになりますので、いつも、早く春が来てくれたらと思っていました。

2023年2月1日に、いつもお世話になっている訪問看護師さんに、いろいろ話を聞いたのですが、やはりそろそろ決断をすべき時期かなと思いました。なかでも、私が一番気がかりな、住み慣れたここ大阪から、私の住む明石に行くことに関しては、「どこにしろ、初めての人の中に飛び込むことになるので、大阪でも明石でも結局は同じことです。」ときっぱりアドバイスしてもらったことで、何かふっきれた感じになりました。どのようにして連れて行くのかの問題は残りますが、明石であれば、逆に頻繁にいくこともでき、コミュニケーションが増すことも可能かなとも考えました。

☆2023年2月:特養(特別養護老人ホーム)を訪問してみた・・

ネットで特養(特別養護老人ホーム)について検索してみると、明石でもほとんどが、100人待ちというようなことがでてきました。また、大体が見学そのものもしていないとのことでしたので、参考までに調べていたのですが、2023年2月2日に、家から近い特養(特別養護老人ホーム)に電話をしたところ、快く訪問に応じてくれました。今回は、「P江井島」というところで、担当の若いNさんは、誠実そうな方でこちらの質問に真摯に応えてくれました。ここでは、約40人待ちであることや、現在は看取り介護者が8名いるとのことで、特養の現実を見たようで複雑な気持ちになりましたね。入所の基準は、ポイント制(評価基準表をもらいました)で審査会で決定しているとのことで、重篤な方や緊急性のある方を優先しているとのことでした。また、そこで頂いた資料で判ったのですが「預貯金が1千万円以上(これは申告制とのこと?)なら、負担が違う」とのことでした。私の母の場合は、国民年金だけで年金額は80万円以下ですので、要介護4で預貯金が1千万円以下だと負担は月額68,412円なのに、1千万円を超えると165,132円に跳ね上がります。また、後者の場合は、グループホームよりは、2~3万円安いということになるようです。残念ながら見学はできませんでしたが、部屋のレイアウトで説明を受け、10人で1組(1管理単位:ユニット)になっており、ここでは7ユニットあり計70名の方がおり、それぞれユニット毎に食事等の管理をされていて、欠員があれば順次に埋めていく(すなわち認知症や重篤との関係なしに)とのことで、写真を見ると基本的には、ユニット型(個室)は、グループホームと同じような感じでした。

また、特養の場合にはリハビリを目的にしていないので、コロナのため、みんなで体操もできず、近くの散歩程度はやっているとのことでした。私の母のことを考えると少しでも歩いてほしいというのが願いなのですが・・。ここは、系列のグループホームが別にあり、ここでは看取りがないので、系列の特養に入れるようなしくみになっているようでした。

2023年2月3日に、これも家から近い「地域密着型特養」の「F大久保ケアホーム」に電話をして、できれば資料が欲しいと言い、訪問すると、担当のTさんが資料だけでなく、40分くらいかけて丁寧に説明してくれました。「地域密着型特養」は通常の特養と違い、入所する前に住民票を移すことが条件となっており、私のように母を大阪から連れて来る場合は、事前に一回連れてくるか、老健に入ってから担当医師とのリモート面談をした上で、さらに入所決定前に住所を移す必要があるとのことでした。また、今回初めて知ったことがありました。まず、入所者は携帯電話、冷蔵庫、テレビ、ラジオ等を持ち込めることです。そんなに自由度があるとは思いませんでした。また、コロナ以前は、家族との面会も滞在時間も自由だったとのことでした。但し、コロナでこれが完全にストップしているとのことで、これは今後のコロナ次第でしょうね。また、外部との接触がなくなると、今まで多かった施設内の感染症が激減した由でした。また、ここでは昼間の医療処置ができても夜の医療処置が必要な入所者、例えば、胃ろうやたんの吸引が必要になった人には、退所してもらわざるを得ないとのことでした。ここは、3ユニット定員29名と少なく、待っている人も数十人で、今も空きが出て順次電話確認中とのことでした。実際に電話すると、すでに他に入所していたりと、見かけ上の数字では判断できないとのことでした。なお、費用的には、前述の「P江井島」より少し低い程度でした。ここで一番印象に残ったのは、母の現在の状況を説明するのに、動画を見せたのですが、Tさんは、「今の状態ならグループホームがいいですね。うちでは基本的にリハビリ的なことはマンパワーもなくできないですからね」と言われました。率直に言ってくださったのは有難いことでした。

母の介護奮闘記-3 に続く

母の介護奮闘記-1 に戻る